Online-Handbuch

Inklusion als Menschenrecht

www.inklusion-als-menschenrecht.de

Die Zeitleiste

Menüleiste und Aktivität

Die Zeitleiste ist das Herzstück des Online-Handbuchs! Durch sie ist es möglich, einen Überblick zu bekommen darüber, wie sich die Einstellungen zu Behinderung und die Rechtswirklichkeit für Menschen mit Behinderungen im Wandel der Zeit entwickelt haben.

Über die Zeitleiste erreichst du einerseits alle Inhalte der Website - sie ist die Menüleiste. Zum anderen kannst du dir mit den Kurzbeschreibungen der Epochen von der Antike bis heute sowie den dazugehörigen Biografien und Gesetzen einen Überblick verschaffen über die sich verändernde Rechtslage und die Haltungen gegenüber Menschen mit Behinderungen im Wandel der Zeit. Dabei wird deutlich, welche Faktoren in der jeweiligen Epoche für die Lebensgestaltung von Menschen mit Behinderungen wichtig waren bzw. sind, und welche Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung, Arbeit, der Gesellschaft etc. sie hatten bzw. haben.

Lerngruppen können sich durch die Arbeit mit den Epochentexten, den Biografien und den Gesetzen in Eigenarbeit einen fundierten Überblick verschaffen. Ihr könnt dabei erkennen, welche Entwicklungsschritte sich auf dem Weg zur vollen und gleichen Anerkennung der Menschenrechte behinderter Menschen vollzogen haben.

Die Kleingruppenarbeit funktioniert am besten, wenn ihr die jeweiligen Texte und Biografien zu den Epochen (von der Antike bis heute) gleichmäßig auf die Gruppen verteilt.

Die Texte, Biografien und Gesetze, die ihr in der Zeitleiste findet, könnt ihr jeweils einzeln ausdrucken und damit in der Gruppe arbeiten.

Tipp: Schwere Wörter sind verlinkt und werden im Glossar erklärt.

Infos zur Aktivität

Anzahl Teilnehmende:

7 bis 21

Dauer:

ca. 2,5 Stunden

Material:

7 Poster, Klebeband o. ä., um die Poster nebeneinander an der Wand zu befestigen, 7 dicke Stifte, Kopien aller Texte.

Ablauf:

Phase 1: Lesen, Verstehen, Austausch/Diskussion in Arbeitsgruppen (ca. 60 Minuten)

Druckt euch die Texte zur Haltung gegenüber und Rechtswirklichkeit von Menschen mit Behinderungen für jede Zeit aus.

Verteilt euch in sieben gleich große Gruppen und lest in jeder Gruppe einen der sieben Texte einer Epoche.

Diskutiert anschließend, was ihr gelesen habt und fasst die wesentlichen Punkte auf einem Poster zusammen. Orientiert euch dabei an den folgenden Fragen:

- Wenn ihr euch noch nicht kennt, könnt ihr mit einer kurzen Vorstellung einsteigen: Wie heißt du, warum nimmst du an dem Seminar teil, welchen Bezug hast du zum Thema Behinderung?

- Welche Information der Epoche in eurem Text waren besonders interessant?

Versucht außerdem in den Texten Hinweise zu finden, die euch bei der Beantwortung folgender Fragen helfen:

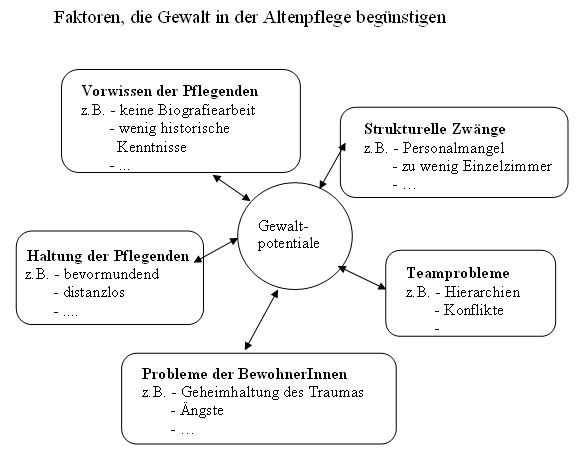

- Welche Faktoren spielten in der Zeit eine entscheidende Rolle dafür, ob und wie ein Mensch mit Behinderungen sein Leben gestalten konnte: Alter, finanzielle Situation, Geschlecht, Herkunft, Wohnort, Glaube/Religion, Familienstand, Zugang zu Bildung in der Familie oder Schule, Vorstellungen des Einzelnen, Art der Behinderung, sexuelle Orientierung, Aussehen?

- Welche dieser Faktoren waren möglicherweise hilfreich für die Menschen, welche erschwerten ihnen das Leben?

- Was dachten zu der Zeit viele Menschen über Behinderungen und Krankheiten?

- Welche Möglichkeiten hatten Menschen mit Behinderungen zu dieser Zeit, einen Beruf auszuüben oder eine Schule zu besuchen? Wie konnten sie Geld verdienen?

Phase 2: Präsentation und Diskussion der Ergebnisse in der Gesamtgruppe (ca. 80 Minuten).

Stellt euch eure Ergebnisse chronologisch von der Antike bis heute gegenseitig vor (ca. 10 Minuten pro Gruppe). Versucht Fragen, die andere Gruppen euch stellen, zu beantworten, auch wenn dazu im Text selbst nichts stand. Wenn ihr sie nicht beantworten könnt, diskutiert in der Gesamtgruppe, wie die Antwort aussehen könnte.

Tipps zur Weiterarbeit:

- Ordnet auf einer Zeittafel die Ereignisse der Zeitleiste anderen geschichtlichen Ereignissen in dieser Zeit auf der Welt zu.

- Recherchiert im Internet nach weiteren Menschen, die Behinderungen hatten und die in der jeweiligen Zeit lebten.

- Schreibt die Wörter auf, die euch in den Texten auffallen: Welche Sprache wird verwendet und welche Bedeutung haben die Wörter, die in den Gesetzen für Behinderungen verwendet werden, für uns heute?

Übersicht aller Übungen nach Schwierigkeitsgrad, Lernfeld und Zeitumfang

| Übung | Schwierigkeitsgrad | Gebiet | Typ | Lernumgebung | Epoche | Zeit |

| Arbeiten mit der Zeitleiste | schwer | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien, Materialien, Gesetze | Schule, außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Selbststudium | Nachkriegsdeutschland, BRD und DDR, Gegenwart, Nationalsozialismus, Neuste Geschichte, Neuzeit, Mittelalter, Antike | 2,5 h |

| NS-Verfolgte im Alter | schwer | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Materialien, Zusatzinformationen | Fachschule | Nationalsozialismus | variabel |

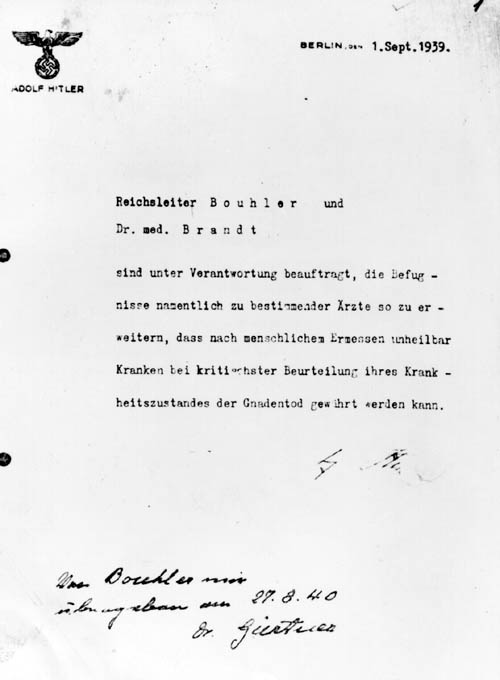

| Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus | schwer | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Materialien | Schule, außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Selbststudium | Nationalsozialismus | variabel |

| Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache | mittel - schwer | Ethik/Lebenskunde Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Sprachen | Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium | Gegenwart | 1,5 h |

| Planspiel: Die Verhandlungen über die Behindertenrechtskonvention bei den Vereinten Nationen | schwer | Ethik/Lebenskunde Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Spiele, Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule | Gegenwart | 5-6 h |

| Rollenspiel: Talkshow | mittel | Ethik/Lebenskunde Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Spiele, Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule | Gegenwart | 3 h |

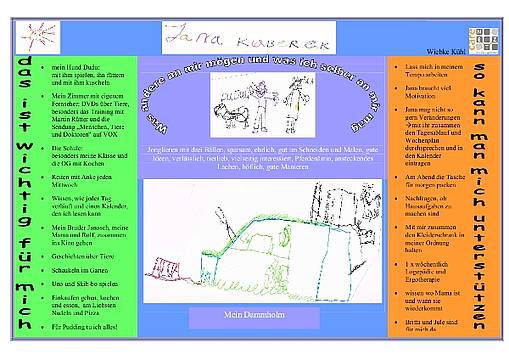

| Persönliche Zukunftsplanung: Inklusion als Menschenrecht | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Materialien | Kindergarten, Schule | Gegenwart | variabel |

| Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive auf der Suche nach Barrieren | leicht - mittel | Ethik/Lebenskunde Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Kunst, Mathe | Spiele, Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule | Gegenwart | 1-3 h |

| Denkmalstreit | mittel | Ethik/Lebenskunde Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Kunst, Philosophie | Spiele, Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule | Gegenwart | 1-2 h |

| "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius" | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien, Materialien | Schule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Antike | 1-2 h |

| Ballade von Hester Jonas | mittel | Ethik/Lebenskunde, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Kunst, Philosophie, Geschichte, Sprachen | Biografien | Fachschule, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung, Hochschule, Jugendgruppe | Neuzeit | 1-2 h |

| Biografiepuzzle Ludwig van Beethoven | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuzeit | 1-2 h |

| Stephen Hawking - Geist und Körper, schön und doof, klug und hässlich? | mittel | Ethik/Lebenskunde Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Materialien | Schule, außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Selbststudium | Nachkriegsdeutschland | 1-2 h |

| Biografien | ||||||

| Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (Kaiser Claudius) | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Sprachen, Philosophie | Biografien | Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung, Fachschule | Antike | 0,5-1 h |

| Gottfried "Götz" von Berlichingen | mittel | Ethik/Lebenskunde, Fachschule, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Sprachen, Philosophie | Biografien | Hochschule, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung, Jugendgruppe | Mittelalter | 0,5-1 h |

| KARL VI. | mittel | Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen, Ethik/Lebenskunde | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Mittelalter | 0,5-1 h |

| Ludwig van Beethoven | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuzeit | 0,5-1 h |

| Hester Jonas | mittel | Ethik/Lebenskunde, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Kunst, Philosophie, Geschichte, Sprachen | Biografien | Fachschule, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung, Hochschule, Jugendgruppe | Neuzeit | 0,5–1 h |

| Eugenie Marlitt | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuzeit | 0,5-1 h |

| Maria Theresia Paradis | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuzeit | 0,5-1 h |

| Marie Gruhl | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuste Geschichte | 0,5-1 h |

| Margarete Steiff | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuste Geschichte | 0,5-1 h |

| Otto Perl | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nationalsozialismus | 0,5-1 h |

| Anna Eleanor Roosevelt | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nationalsozialismus | 0,5-1 h |

| Franklin Delano Roosevelt | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nationalsozialismus | 0,5-1 h |

| Hilde Wulff | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nationalsozialismus | 0,5-1 h |

| Stephen William Hawking | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nachkriegsdeutschland, BRD und DDR | 0,5-1 h |

| Petra Stephan | mittel | Ethik/Lebenskunde, Fachschule, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nachkriegsdeutschland, BRD und DDR | 0,5-1 h |

| Pablo Pineda | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Gegenwart | 0,5-1 h |

Antike

Römische Antike

(ca. 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis 500 nach Beginn unserer Zeitrechnung)

Recht und Gerechtigkeit

Das römische Zwölftafelgesetz, um 450 vor der Zeitrechnung entstandene Holztafeln, fasst schriftlich die Vorstellungen von Recht, Rechtsprechung und Gerechtigkeit zusammen, die zu diesem Zeitpunkt im römischen Gebiet entstanden waren. Regeln und Gesetze gab es allerdings schon viel länger. Sie waren vor der Erfindung des Papiers häufig in Stein gehauen worden. Die 12 Tafeln des römischen Gesetzes und andere Gesetze dieser Zeit begründeten im Gegensatz zu der Zeit vorher erstmalig Vorstellungen über Recht und Gerechtigkeit, die teilweise auch heute noch bekannt sind. Einige der in den Tafeln festgehaltenen Vorstellungen darüber, was als gerecht gilt oder wie Recht durchzusetzen oder zu sprechen ist, finden sich deshalb auch heute noch in wichtigen Rechtstexten wieder – andere finden wir heute grausam.

Das römische Zwölftafelgesetz

Das römische Zwölftafelgesetz wurde ständig verändert und weiterentwickelt. Es galt für männliche, freie, römische Bürger und enthielt Regelungen dazu, wie Anklage erhoben werden kann und welche Taten wie bestraft werden. So durften Angeklagte gefoltert werden. Sie konnten in Schauprozessen verurteilt und öffentlichkeitswirksam hingerichtet werden. Üblich war auch, dass Männer über Frauen und Kinder herrschten. Väter hatten beispielsweise das Recht, die Kinder, die ihnen nicht gefielen, in Weidenkörbchen auszusetzen. Sie taten dies häufig, wenn der Körper des Kindes etwas anders aussah als der anderer Kinder, wenn ihr Kind schwach wirkte, unehelich geboren oder ein Mädchen war. Geregelt war auch, dass Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung keiner Arbeit nachgehen konnten, betteln durften. Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen hatten das Recht, mit einer Trage oder von einem Lasttier zum Gericht getragen zu werden, wenn sie dort einen Termin hatten.

Unterschiedliche Lebensperspektiven

Unterstützung durch Arbeitsämter oder Krankenkassen, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Hilfe und Unterstützung konnten die Menschen am ehesten von ihren Familien erwarten. Wenn der gerade herrschende römische Kaiser Lust dazu hatte, verteilte er kleine Geldgeschenke, um sein Ansehen zu erhöhen.

Wie es einem Menschen mit Behinderungen in dieser Zeit erging, hing vor allem davon ab, ob er oder sie in eine einflussreiche, wohlhabende oder in eine arme Familie geboren worden war. Ob man ein Mann oder eine Frau war, spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. Kinder mit Behinderungen oder Krankheiten wurden oft getötet oder ausgesetzt, kranke Frauen wurden verstoßen. Kaiser Claudius hingegen konnte trotz seiner körperlichen Einschränkungen von 41 bis 54 nach Beginn unserer Zeitrechnung herrschen. Allerdings war auch er Spott und Missgunst ausgesetzt.

Religionen verändern die Einstellung und das Leben vieler Menschen

In der Antike begannen sich die monotheistischen Religionen im römischen Einzugsgebiet zu etablieren. Monotheismus bedeutet Glaube an einen einzigen Gott. Im Gegensatz dazu bezeichnet Polytheismus die Verehrung vieler Götter. Monotheistische Religionen sind zum Beispiel das Christentum, das Judentum und der Islam. Mit den monotheistischen Religionen entstand nach Beginn unserer Zeitrechnung das Gebot der Nächstenliebe. Die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen veränderte sich. Krankheit und Behinderung wurden jetzt häufig als gottgegebenes Schicksal und Prüfung der oder des Einzelnen und ihrer oder seiner Familie betrachtet. Die Fürsorge und das Abgeben aus Mitleid wurden Bestandteil der Religionsausübung.

Materialien

Zur Weiterarbeit: "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius"

Zur Weiterarbeit: "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius"

Die Satire "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius" wurde von Seneca verfasst, der zu Zeiten Claudius’ acht Jahre in der Verbannung auf der Insel Korsika lebte. Lucius Annaeus Seneca war ein römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher, Staatsmann und einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Die Satire wurde anonym als Schmähschrift veröffentlicht.

Diese Übung kann unter anderem im Latein-Unterricht verwendet werden, beispielsweise als Übersetzungsübung und zur Auseinandersetzung mit Sprache. Hierfür dient das Reclam-Heft "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius" von Seneca.

In der Schmähschrift wird Kaiser Claudius mit folgenden Worten beschrieben (S. 86):

Claudius

- hätte eine unklare Aussprache,

- würde gelegentlich Stottern,

- würde den rechten Fuß nachschleifen,

- würde in einer Hand zittern,

- würde mit dem Kopf wackeln,

- hätte ein nervöses Reißen,

- wäre gelegentlich geistesabwesend,

- wäre zerstreut,

- wäre stupide und vergesslich,

- hätte Abhängigkeiten von den Frauen und Freigelassenen,

- wäre naiv und ungeniert,

- wäre schrullenhaft,

- wäre grausam,

- wäre gallischer Abstammung,

- hätte einen guten Appetit,

- hätte viele Eigenheiten und Liebhabereien,

- hätte eine Neigung für die Philologie, für die Rechtsprechung, für die gelehrte Verwendung von Dichtersprüchen, für das Würfelspiel.

Übung:

Ordnet in Zweiergruppen diese Beschreibungen den Kategorien "Körper", "Verhalten", "Persönliche Eigenheiten und Vorlieben" zu.

Gruppendiskussion:

Welche dieser Merkmale machten Claudius zu seiner Zeit wohl besonders lächerlich und waren besonders verletzend? Hierfür kann es sinnvoll sein, mehr über die damalige Zeit und ihre Kulturen zu recherchieren.

Text: Seneca: Apocolocyntosis. Die Verkürbissung des Kaisers Claudius

S. 12 (3)

Ultima vox eius haec inter

homines audita est, cum

maiorem sonitum emisisset

illa parte, qua facilius loquebatur:

>va me, puto, concacavi me<.

Quod an fecerit, nescio: omnia

certe concacavit.

S. 13 (3)

Die letzten Laute übrigens, die man

unter Menschen von ihm vernommen

hatte – nachdem er gerade aus jenem

Körperteil, mit dem er sich stets leichter

zu äußern verstand, einen stärkeren Ton

hatte entfahren lassen – waren folgende:

"O je, ich glaube, ich habe mich beschissen."

Ob er es wirklich getan hat, weiß ich nicht;

sicher ist nur, dass

er alle Welt beschissen hat.

Tipp:

Als Ergänzung könnt ihr die Übung "Verletzende Worte" aus "Compasito - Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern" (Seite 164) nutzen.

Quellen:

Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. 25 Portraits bekannter Persönlichkeiten. Luchterhand. Neuwied. S. 18 f

Ivan Lesný (1991): Die Krankheiten der Mächtigen. Historische Persönlichkeiten mit den Augen eines Neurologen gesehen. Aufbau-Verlag: Berlin/Weimar.

3: Seneca (1981): Apocolocyntosis. Die Verkürbissung des Kaisers Claudius. Reclam: Stuttgart.

Biografien

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (Kaiser Claudius)

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (Kaiser Claudius, 10 v. - 54 n. unserer Zeitrechnung)

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus war der vierte römische Kaiser. Sein größter kriegerischer Erfolg war die Eroberung Britanniens. Während seiner Regierungszeit entstanden Ansätze sozialer Fürsorge sowie viele neue Gebäude und öffentliche Straßen. Den Verkehrswegen widmete er sich besonders - er ließ neben neuen Straßen auch Kanäle bauen. Dies trug bedeutend zur Verbreitung der lateinischen Sprache im Mittelmeerraum bei, was sich bis in die heutige Zeit auswirkt. Kaiser Claudius setzte sich auch für die Versorgung der Bevölkerung mit Getreide und für eine bessere Landwirtschaft ein. Er widmete sich lange Zeit historischen Studien und war als Wissenschaftler sehr angesehen.

Laut Geschichtsaufzeichnungen hatte Kaiser Claudius seit seiner Geburt spastische Lähmungen und die Krankheit Epilepsie. Aufgrund seiner Behinderungen wurde er von seiner Familie nicht als späterer Kaiser vorgesehen. Seine Mutter betrachtete seine Behinderungen als Strafe der Götter. Sie versteckte Claudius vor der Öffentlichkeit. Sie soll gesagt haben, dass er ein "Missgebilde" sei, das von der Natur nur angefangen und nicht vollendet wurde. Seine Behinderungen zeigten sich unter anderem durch Stottern, Speichelfluss und eingeschränkte Beweglichkeit der Gliedmaßen. Er stand unter der Obhut eines ehemaligen Stallaufsehers, der ihn disziplinierte. Er wurde oft verunglimpft: So wurde über ihn als "Claudius der Stotterer", "Clau-Clau-Claudius" oder als "der gute Onkel Claudius" (1) gesprochen. Trotz solcher Diffamierungen und der Ausgrenzung durch seine Familie erlangte Claudius durch seine Studien und seinen Einsatz für die Bevölkerung auch Respekt in der Öffentlichkeit.

Zur Weiterarbeit:

"Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius"

Quellen

1: Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. 25 Portraits bekannter Persönlichkeiten. Luchterhand. Neuwied. S. 18 f.

Ivan Lesný (1991): Die Krankheiten der Mächtigen. Historische Persönlichkeiten mit den Augen eines Neurologen gesehen. Aufbau-Verlag: Berlin/Weimar.

Seneca (1981): Apocolocyntosis. Die Verkürbissung des Kaisers Claudius. Reclam: Stuttgart.

Gesetze

12-Tafel-Gesetz

12-Tafel-Gesetz

Mittelalter

Mittelalter

(500 bis 1500 nach Beginn der Zeitrechnung)

Der Sachsenspiegel

Der Begriff Mittelalter bezeichnet in der europäischen Geschichte die Epoche zwischen Antike und Neuzeit. Im Laufe der rund zehn Jahrhunderte veränderten sich sowohl die Gesetze als auch die Haltungen der Menschen gegenüber Krankheit und Behinderungen sehr. Ganz unterschiedliche Gesetze und Haltungen zu verschiedenen Themen und Rechtsbereichen existierten nebeneinander. Der wichtigste überlieferte Rechtstext des Mittelalters im mitteleuropäischen Gebiet war der Sachsenspiegel. Das illustrierte Rechtsbuch basierte auf einer Mischung aus mythischen und religiösen Vorstellungen, enthielt aber auch praktische Alltagsregelungen. Der Sachsenspiegel erläuterte unter anderem, wer als handlungs-, rechts-, lebens- und erbfähig galt und wie dies zu beweisen war.

Gesundheit musste bewiesen werden

Am Anfang des Mittelalters mussten die Menschen ihre körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit häufig unter Beweis stellen. Behinderungen und Krankheiten galten als Strafe Gottes. Die Lebenssituation einiger Menschen verschlechterte sich dadurch verglichen mit früher, die Situation anderer verbesserte sich. So konnten Frauen mit Behinderungen den Vorwurf, vom Teufel besessen zu sein, manchmal schon dadurch entkräften, dass sie zur Kirche gingen. Männer, denen eine Krankheit nachgesagt wurde, konnten versuchen ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen, indem sie ohne Hilfe auf ein Pferd stiegen. Dramatisch war hingegen die Lage von Kindern, die eine Körperbehinderung hatten: Sie durften misshandelt oder auch getötet werden, da ihnen eine Nähe zum Teufel unterstellt wurde. Diese Vorstellung vertrat zum Beispiel der christliche Reformator Martin Luther, sogar noch zu Beginn der Neuzeit.

Fürsorge und Armenpflege

Die christlichen Kirchen gewannen im heutigen deutschsprachigen Gebiet immer mehr Einfluss. Dadurch änderte sich die Einstellung vieler Menschen zu Krankheiten und Behinderungen. Dies veränderte auch die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen und die Rechtsprechung: Die Idee der sozialen Fürsorge und die gesetzlich geregelte sogenannte "Armenpflege" setzten sich im Laufe des Mittelalters zunehmend durch. Die ersten speziellen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen entstanden. Für bestimmte Personengruppen war es dennoch schwierig, aufgrund einer Behinderung ein gutes Leben zu führen: für arme Menschen, für Frauen und Kinder, für Menschen jüdischen Glaubens und andere. Ganz anders war die Situation für christliche Männer, die in Kriegen verwundet wurden, wie zum Beispiel Götz von Berlichingen, und für reiche, angesehene Männer wie Karl VI. Sie hatten größere Handlungsspielräume und mehr Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten.

Menschen mit Behinderungen als Jahrmarktsattraktion

In dieser Zeit entstand auch das Handwerk der Gaukler und Hofnarren. Menschen, die keiner anderen Arbeit nachgehen konnten, arbeiteten häufig in diesen Berufen. Menschen mit besonderen Körpern hatten häufig keine andere Möglichkeit Geld zu verdienen, als sich auf Jahrmärkten als sogenannte "Missgeburten" oder "Krüppel" zur Schau stellen zu lassen.

Biografien

Gottfried "Götz" von Berlichingen

Gottfried "Götz" von Berlichingen mit der eisernen Hand (um 1480 - 1562)

Der fränkische Reichsritter Götz von Berlichingen ist bekannt durch seine Rolle im schwäbischen Bauernkrieg. Außerdem ist er Vorbild der Hauptfigur in Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel "Götz von Berlichingen".

Götz von Berlichingen wurde in Jagsthausen in Süddeutschland geboren. Er war das jüngste von zehn Kindern aus dem sogenannten Geschlecht der Herren von Berlichingen. Die Schulbildung und die Wissenschaft mochte er nicht besonders. Deswegen arbeitete er als Bube und später als Knappe. Seine Lehrjahre trat er bei seinem Vetter Conrad von Berlichingen an. Götz bat um eine ritterliche Ausbildung und das Erlernen des Waffenhandwerks. Nachdem er seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatte, arbeitete er sein ganzes Leben als Ritter und wurde berühmt.

Mit 16 Jahren begann für ihn die Zeit der Kriege und Gefechte. Mit 24 Jahren zog Götz von Berlichingen auf bayerischer Seite in den Landshuter Erbfolgekrieg. In diesem Krieg verlor er seine rechte Hand. Dies geschah während einer Belagerung vor Landshut. Ein Schuss aus den eigenen Reihen traf sein Schwert, das Schwert wurde zertrümmert und die Trümmer traten in die Armschiene der Rüstung ein. Seine rechte Hand wurde dabei zerfetzt. Wegen seiner Verletzung lag er monatelang im Krankenbett.

Götz war verzweifelt über den Verlust seiner Hand. Doch dann erinnerte er sich an einen Knecht, der mit nur einer Hand gekämpft hatte. Der Knecht hatte "so gute Dinge gegen den Feind im Felde ausrichten können, als ein anderer". (1) Dieser Bericht ließ Götz neuen Mut fassen. Er schrieb: "… dershalben ich auch vermeinte, auch wenn es mir nur einen Behelf hätte, und wenn es gleich einer eisernen Hand wäre, so wollt ich doch mit Gottes Gnad und Hülf im Feld so gut sein, als irgend ein unverstümmelter Mensch… ." (2) Götz soll zunächst eine Art "Hakenklaue" als Ersatzhand getragen haben. Das Innenfutter soll aus Hirsch-, Reh- oder Schafsleder bestanden haben. Die Verwendung eines weichen Leders war sehr wichtig, es durfte auch nicht zu stark gegerbt sein. Durch hartes oder stark gegerbtes Leder hätte sich der Stumpf entzünden können.

Nach der Abheilung des Stumpfes bekam der Ritter eine raffiniert entwickelte Eisenhand. Dieser eiserne Handschuh funktionierte durch Federn und Einrastmechanismen (siehe Abbildung). Die eiserne Hand war beweglich, ähnlich wie eine echte. Er konnte damit beispielsweise Zügel halten, jedoch kein Schwert benutzen. Götz von Berlichingen erhielt den Beinamen "mit der eisernen Hand". Wo diese hoch entwickelte Hand hergestellt wurde, ist unbekannt. Bekannt ist, dass sie entsprechend den Wünschen von Götz angefertigt, aber nicht von ihm selbst erfunden worden war. Viele der in der eisernen Hand verwendeten Konstruktionen werden heute noch bei der Anfertigung von Hand-Prothesen genutzt. Die Konstruktionen wurden dazu allerdings abgewandelt und modernisiert.

Quellen:

1, 2: G. H. Bidermann (1980): Burg Hornberg. Wohnsitz des Ritters Götz von Berlichingen. Rüstzeugschau 1980. Journal-Verlag Schwend: Schwäbisch Hall. S. 80

Website Rotes Schloss Jagsthausen: Götz von Berlichingen (abgerufen am 24.09.2010)

Karl VI.

Karl VI. (1368 - 1422)

Karl VI. war von 1380 bis 1422 König von Frankreich. Er war der Sohn von König Karl V. und seiner Frau Johanna von Bourbon. Er war ihr ältestes Kind. Als Karl VI. auf den Thron gerufen wurde, war er erst 12 Jahre alt. Er stand unter Vormundschaft der Brüder seines Vaters. 1388 wurde Karl VI. zum König ausgerufen und regierte nun offiziell. Er regierte in der Zeit des Hundertjährigen Krieges und zahlreicher Aufstände. Diese Aufstände hatten ihren Ursprung unter anderem in den sehr schlechten sozialen Lebensbedingungen für sehr viele Menschen. Die schlechten Lebensbedingungen resultierten aus schlechter Regierungsführung früherer Könige. In dieser schwierigen Zeit erwies sich Karl VI. als fleißiger und geschickter König. Er holte unter anderem den Rat von Lehrenden der Pariser Universität ein. Ab 1392 jedoch war Karl VI. zeitweise handlungsunfähig, er wurde als wahnsinnig beschrieben. Die folgende Szene illustriert sein Verhalten:

"Im Jahr 1392 beschloß Karl VI., einen Feldzug in die Bretagne zu unternehmen, weil beim bretonischen Herzog der Mörder seines geliebten Heerführers Connetable de Clisson Zuflucht gefunden hatte. In der Stadt Mans sammelte sich das Heer. Als er Mans verlassen hatte und durch einen Wald zog, stürzte aus dem Gebüsch ein Vagabund hervor, packte die Zügel des königlichen Pferds und rief: 'Kehr um, erhabener Herr, du bist verraten!' (…) Eine Weile später stieß ein königlicher Knappe mit der Lanze an seinen Helm. Beim Klingen des Metalls schrie der König schrecklich auf, er ergriff sein Schwert und schlug um sich. (…)" (1)

Ab diesem Zeitpunkt wurde Karl VI. von vielen Menschen in seiner Umgebung als "geistesgestört" beschrieben. Direkt nach diesem Vorfall soll er sich zwar zunächst wieder scheinbar "normal" verhalten haben. In der darauf folgenden Zeit häuften sich jedoch Geschehnisse wie das im Wald. Die Regierungsgeschäfte wurden ihm aus der Hand genommen. Zunächst übernahm der Bruder seines Vaters Philipp der Kühne die Regierung. Das gefiel Karls Bruder, Herzog Ludwig von Orléans, jedoch gar nicht. Es entstand ein Streit darüber, wer regieren darf. Dieser Streit führte zu kämpferischen Auseinandersetzungen.

Anhand der historischen Aufzeichnungen wird heute vermutet, dass Karl VI. eine phasenweise auftretende Krankheit hatte. Die Symptome deuten auf eine Demenz hin. Die Krankheit Demenz wurde erst 400 Jahr später wissenschaftlich beschrieben. Der Begriff fasst verschiedene Erkrankungen zusammen, die alle mit einem Verfall der geistigen Leistungsfähigkeit und einer Persönlichkeitsveränderung einhergehen. Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit.

Karl VI. starb 1422 und ging als der "Wahnsinnige" und der "Vielgeliebte" in die Geschichte ein.

Quelle:

1: Ivan Lesný (1991): Die Krankheiten der Mächtigen. Historische Persönlichkeiten mit den Augen eines Neurologen gesehen. Aufbau-Verlag: Berlin/Weimar. S. 117

Gesetze

Sachsenspiegel 1220-1225

Sachsenspiegel 1220-1225

"Ein Geisteskranker kann sich nicht strafbar machen. Ein mit Schellen und Glocken herausgeputzter Geisteskranker verletzt mit einem hammerähnlichen Gegenstand einen anderen am Kopf. Für den angerichteten Schaden haftet der Vormund, hier zahlt er dem Ritter Schaden."

(Sachsenspiegel, Schild 1980 zit. nach Lieberwirth, Rolf: Eike von Repchow und sein Sachsenspiegel. Entstehung. Inhalt, Bedeutung. Köthen 1980)

Bremischen-Evangelischen Kirchenordnung von 1534

Bremischen-Evangelischen Kirchenordnung von 1534

"Und damit über diese Sache das Amt des Praedicanten nicht vom Dienste der Evangelie verücket werden möge, so ist es recht und gut, daß wir gethan haben, was einst die Apostel und rechten Christen zu thun pflegten; nämlich daß wir Diaconen das ist Diener der Armen erwählt haben, Männer, welche fromm, treu und unverdrossen sind, gleich wie sie gezeichnet werden (Apd. VI.1. Tim.III) welche zu dieser Nothdurft bestellt sind, daß sie in unserem Namen von der Gemeinde Almosen die anderen Nothdürftigen versorgen, die Armen, ein Jeglicher in seinem Kirchspiele kennen und oft besuchen."

(Bremischen-Evangelischen Kirchenordnung von 1534 zit. n. W.A. Walte, a.a.O., S. 9 in: Zur historischen Entwicklung der Diskriminierung Behinderter von Horst Frehe, Bremen , S.9)

Neuzeit

Neuzeit

(1500 nach Beginn der Zeitrechnung bis Anfang des 20. Jahrhunderts)

Erste staatliche Einrichtungen entstehen

In der Neuzeit setzte sich in Europa zunehmend ein weltliches gegen das christliche Weltbild durch. Krankheit wurde immer seltener als Strafe Gottes und immer öfter als medizinisches Problem betrachtet. In vielen Ländern fand ein solches Umdenken statt. In Europa wird dieses veränderte Denken, das sich in der Kunst, der Politik und vielen anderen Bereichen niederschlug, mit dem Begriff "Moderne" beschrieben. Zu den bestehenden kirchlichen Institutionen wie den Waisenhäusern für Kinder oder der sogenannten Armenpflege kamen nun staatliche Einrichtungen hinzu.

Die Arbeitskraft von Männern wiederherstellen

In der Neuzeit waren es infolge von Kriegen auch neue Personengruppen, die Krankheiten und körperliche Einschränkungen hatten: Beispielsweise verloren Soldaten bei Kriegseinsätzen häufig Gliedmaßen und konnten nicht mehr arbeiten. Für diese, häufig jungen, Männer wurden neue Einrichtungen aufgebaut, in denen sie Unterstützung erhielten. Ziel war es, ihre Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Heute nennen wir diese Form der Unterstützung "Rehabilitationsmaßnahme". Der Grund für diese Einrichtungen war nicht nur die Idee, dem einzelnen Menschen zu helfen. Vielmehr sollten durch diese staatlichen Unterstützungsleistungen möglichst viele Menschen wieder arbeitsfähig und soziale Unruhen in der Bevölkerung vermieden werden.

Die Folgen der Industrialisierung

Im Laufe der Zeit hatten sich auch die Arbeitsbedingungen verändert. Mehr Menschen als früher arbeiteten in Fabriken und weniger Menschen zusammen mit der eigenen Familie in Handwerksbetrieben oder der Landwirtschaft. Die Veränderungen des Wirtschaftssystems, die weitreichende Folgen für die Menschen hatten, werden unter dem Begriff "Industrialisierung" zusammengefasst. Viele Menschen zogen in die Nähe der Fabriken, um kurze Arbeitswege zu haben. Eine Folge dieser Entwicklung war, dass weniger Menschen als vorher von ihren Familien unterstützt werden konnten, wenn sie zum Beispiel krank waren. Gleichzeitig litten die in den industrienahen Wohngebieten lebenden Menschen unter neuen Krankheiten und Behinderungen, die durch die häufig schlechten hygienischen Bedingungen hervorgerufen wurden.

Menschen werden in Gruppen eingeteilt

Die Arbeitskraft jeder und jedes Einzelnen zu erhalten, war für den Staat wichtiger geworden. Entsprechend änderten sich auch die Politik und die Gesetze. Das soziale System wurde ausdifferenziert. Mediziner und Politiker begannen, zwischen unterschiedlichen Zielgruppen für und Zielen von Unterstützungsleistungen zu unterscheiden: Männer, Frauen, Kinder, arme und reiche, arbeitende und arbeitslose Menschen hatten unterschiedliche Möglichkeiten, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Der Anspruch auf staatliche Leistungen war zudem häufig daran gekoppelt, ob jemand als in Zukunft wahrscheinlich wieder arbeitsfähig galt. So waren in der Armengesetzgebung in Preußen von 1891 körperbehinderte Frauen, Kinder und Männer ausgenommen von medizinischer Versorgung, von Ausbildung und beruflicher Rehabilitation. In Zusammenhang mit diesen Unterscheidungen und Spezialisierungen wurden am Ende der Neuzeit große Vereine und Anstalten der sogenannten Irren-, Krüppel- und Gebrechensfürsorge gegründet. Die Sozialgesetze entstanden (Krankenversicherungsgesetz (1883), Unfallversicherungsgesetz (1884), Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz (1889)).

Gesundheit und Krankheit lagen zu dieser Zeit vor allem in den Händen der Ärzte und Ärztinnen.

Materialien

Zur Weiterarbeit: Biografiepuzzle Ludwig van Beethoven

Zur Weiterarbeit: Biografiepuzzle Ludwig van Beethoven

Ziel

Jede Biografie ist geprägt durch die Bedingungen, die Menschen vorfinden und den Umgang, den sie selbst damit entwickeln können. In dieser Wechselwirkung entsteht eine Biografie. So lässt sich auch das Leben des Komponisten Beethoven nicht allein durch die äußeren Umstände oder seine Behinderung oder seine Person erklären, da all diese Faktoren sich wechselseitig bedingen. Beispielhaft für die sehr unterschiedlichen Faktoren, die eine Rolle spielen, greifen wir drei Dinge heraus: einen Brief von ihm, in dem er seine Situation beschreibt, den Hintergrundtext zur rechtlichen Situation von Menschen mit Behinderungen zu Beethovens Zeit und die Biografie über Beethoven. In diesen drei Texten könnt ihr einige Faktoren finden, die für Beethovens Leben und seine Lebensgestaltung, seinen Umgang mit seiner Behinderung, mit seinen Mitmenschen und seiner Arbeit wichtig waren.

Durchführung

Teilt euch in drei gleichgroße Gruppen ein. Jede Gruppe bekommt einen der drei genannten Texte. Lest den Text aufmerksam durch. Versucht dann in eurer Gruppe herauszuarbeiten, welche Faktoren für Beethovens Leben wichtig waren. Diskutiert dies in eurer Gruppe und notiert die Ergebnisse.

Anschließend könnt ihr den anderen Gruppen die Ergebnisse vorstellen und die Eindrücke, die ihr von Beethovens Leben und der Epoche erhalten habt, miteinander vergleichen. Ihr könnt die Ergebnisse anhand der Frage ordnen, ob Beethovens Umgang zum Beispiel mit der Arbeit oder mit seinem Umfeld durch seine Behinderung bestimmt war oder eher nicht. Häufig kommen dabei interessante Diskussionen auf. Fasst zum Schluss eurer Diskussion noch einmal die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Tipp zur Weiterarbeit

Beethoven hatte aufgrund seiner Hörbehinderung ein Konversationsheft: Ihr könnt in Bibliotheken oder im Internet recherchieren, wie ein Konversationsheft aussah und versuchen, ein Gespräch mit einer Person so zu führen, wie es Beethoven tat, als er nicht mehr hören, aber sprechen konnte. Einfacher ist dies, wenn euer Hörvermögen durch Kopfhörer oder Ohrstöpsel tatsächlich beeinträchtigt wird. Im Musikunterricht lässt sich dies erweitern durch den Versuch, sich Musik vorzustellen statt sie zu hören, wie es Beethoven konnte.

Brief Beethoven

Brief

Ludwig van Beethoven konnte immer weniger hören. Er vermied es, darüber zu sprechen und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Am 29. Juni 1801 schrieb Beethoven an seinen Freund Franz Gerhard Wegeler über den Verlust seines Hörvermögens:

"nur hat der neidische Dämon, meine schlimme Gesundheit, mir einen schlechten Stein ins Brett geworfen nemlich: mein Gehör ist seit 3 Jahren immer schwächer geworden (…) mein gehör ward immer schlechter (…) mein Gehör blieb oder ward noch schlechter (…) nur meine ohren, die sausen und Brausen tag und Nacht fort; ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu, seit 2 Jahren fast meide ich alle gesellschaften, weils mir nun nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin Taub, hätte ich irgend ein anderes Fach, so giengs noch eher, aber in meinem Fach ist das ein schrecklicher Zustand, dabey meine Feinde, deren Anzahl nicht geringe ist, was würden diese hiezu sagen – um dir einen Begriff von dieser wunderbaren Taubheit zu geben, so sage ich dir, daß ich mich im Theater ganz dicht am Orchester <oder>gar anlehnen muß, um den schauspieler zu verstehen, die hohen Töne von Instrumenten singstimmen, wenn ich etwas weit weg bin höre ich nicht, im sprechen ist es zu Verwundern daß es Leute giebt die es niemals merkten, da ich meistens Zerstreuungen hatte, so hält man es dafür, manchmal auch hör ich den Redenden der leise spricht kaum, ja die Töne wohl, aber die worte nicht, und doch sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich, was es nun werden wird, das weiß der liebe Himmel, weringsagt, daß es gewiß besser werden wird, <obwohl ich es> wenn auch nicht ganz – ich habe schon oft den schöpfer und mein daseyn verflucht, Plutarch hat mich zu der Resignation geführt, ich will wenn's anders möglich ist, meinem schicksaal trozen, obschon es Augenblicke meines Lebens geben wird, wo ich das unglücklichste Geschöpf gottes seyn werde. Ich bitte dich von diesem meinen Zustand niemanden auch nicht einmal der Lorchen etwas zu sagen, nur als geheymniß vertraue ich dir's an, lieb wäre mirs, wenn du einmal mit Wering darüber Brief wechseltest, sollte mein Zustand fortdauren, so komme ich künftiges frühjahr zu dir, du miethe[s]t mir irgendwo in einer schönen Gegend ein Hauß auf dem Lande, und dann will ich ein halbes Jahr ein Bauer werden, vieleicht wird's dadurch geändert, resignation : welches elende." (1)

Quellen:

1: Ludwig van Beethoven: Briefwechsel. Gesamtausgabe, Bd. 1-7 (Hg.) Sieghard Brandenburg, Bd. 1-6: München 1996, Bd. 7 (Register): München 1998). Website des Beethovenhauses Bonn, Digitales Archiv, abgerufen am 21.09.2010

Website Klassika - Die deutschsprachigen Klassikseiten: Ludwig van Beethoven 1770-1827, abgerufen am 20.09.2010

Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. Der Komponist mit fortschreitender Schwerhörigkeit. Luchterhand: Neuwied; Berlin, S. 53-57

Lewis Lockwood (2009): Beethoven. Seine Musik, Sein Leben. Bärenreiter; Kassel

Zur Weiterarbeit: Ballade von Hester Jonas

Zur Weiterarbeit: Ballade von Hester Jonas

Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass auch Frauen mit Behinderungen oder Erkrankungen als Hexen verfolgt wurden. Häufig waren bzw. sind es mehrere verschiedene Faktoren und nicht nur ein Vorwurf allein, die dazu führten bzw. führen, dass Menschen diskriminiert, ausgegrenzt oder verfolgt werden. Anhand des Lebens und der Ballade über Hester Jonas lässt sich dies für ihre Zeit nachvollziehen.

Hester Jonas

Bildet Gruppen von zwei bis drei Personen. Hört euch alle gemeinsam das Lied über Hester Jonas an und verteilt die Biografie und den Text der Ballade an alle. Lest in den Gruppen aufmerksam die Texte und diskutiert sie dann. Beantwortet folgende Fragen:

- Was hat euch überrascht?

- An welchen Stellen der Ballade finden sich Hinweise auf die Vorwürfe gegen Hester Jonas?

- Welche Hinweise lassen sich in der Ballade finden, wie sie mit ihrer Behinderung umging, wie sie arbeitete oder dachte?

- Diskutiert gemeinsam, welche Rolle die Tatsache gespielt haben mag, dass Hester Jonas eine Frau war und andere Frauen unterstützte. Diskutiert, welche Rolle es gespielt haben mag, dass sie etwas von Heilkunde verstand. Welche anderen Faktoren spielten möglicherweise eine Rolle bei ihrer Verurteilung und Ermordung?

- Welche Situationen kennt ihr, in denen Menschen heutzutage gegen mehrere Vorurteile gleichzeitig ankämpfen müssen?

- Schaut in der UN-Behindertenrechtskonvention nach, was dort zu Frauen und Kindern steht. Recherchiert, welche Gründe es heute gibt, Kinder und Frauen mit Behinderungen besonders zu berücksichtigen. Lest dazu den Artikel von Dr. Sigrid Arnade und den Artikel 6 der Konvention (siehe unten).

Ballade Hester Jonas

Ballade von der Hester Jonas

Text: Peter Maiwald

Musik: Pit Budde

Unten im Gnadental geschah eine Geschicht,

Die hat schön angefangen und endete so nicht.

Die Hester Jonas war des Peter Meurer Weib:

Sie hatte grobe Hände und einen jungen Leib.

Die Tage waren Arbeit. Die Nächte waren leer.

Und Hester hatte Träume und träumte immer mehr.

Und morgens an der Erft, wenn sie die Wäsche rieb,

Erzählte sie den Frauen, was vom Träumen blieb.

Da war aus Wein der Fluss. Die Bäume trugen Brot.

Im Hammfeld blühten Kirschen, die warn im Winter rot.

Kein Krämer fuhr den Karrn. Kein Geld brauchte ein Kleid.

Kein Mensch brauchte zu darben. Kein Weg war mehr zu weit.

Die Frauen hörten sie mit lachendem Gesicht.

Schön waren Hesters Träume und schadeten doch nicht.

Und mittags auf dem Markt, wo mancher Hester rief,

Geschah, dass um die Jonas mehr Volk zusammenlief.

Die Städte werden falln, wo reich nur wenig sind.

Die armen Leute steigen zum Reichtum ohne Sünd.

Und gibt nicht mehr den Fürst, nicht Bischof und nicht Zar,

Und wird nichts sein am Morgen wie es am Abend war.

Die Männer zeigen ihr oft einen schiefen Mund.

Die bessern sagten: "Hester, du richtest dich zugrund."

Des Nachts im kühlen Gras kamen sie hungrig doch

Und wollten Hesters Träume und baten: heute noch.

Da kamen in der Früh zwei Männer aus der Stadt

Und schleppten Hester Jonas vor einen Magistrat.

Da war die Red von Gott, da war die Red von ihr.

Da war die Red von Träumen, die kränken Mensch und Tier.

Und quetschten ihr den Hals. Und brachen ihr Gebein.

Die ganze Stadt hat Tage voll Hester Jonas’ Schrein.

Und unterschrieb die Schuld mit der verkrümmten Hand

Und schrie noch lange Träume, bis sie das Feuer fand.

© Heupferd Musik Verlag, Budde, Maiwald. Alle Rechte vorbehalten.

Pit Budde - Spiel der Zeit / Lieder von Cochise. Songbücherei. ISBN 3-923445-02-4

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Schattenübersetzung von NETZWERK ARTIKEL 3 e. V.; Korrigierte Fassung der

zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmten Übersetzung

Erklärung zum Text:

Der Text ist eine sogenannte "Schattenübersetzung" vom NETZWERK ARTIKEL 3. Die offizielle Übersetzung war abgestimmt worden, ohne behinderte Menschen zu beteiligen. Ihrer Ansicht nach sind viele wichtige Begriffe falsch übersetzt worden. Die Leute von NETZWERK ARTIKEL 3 korrigierten deshalb diese fehlerhafte Übersetzung. Die falsch übersetzten Begriffe haben sie in der Schattenübersetzung durchgestrichen und die korrekten Wörter hervorgehoben.

(…)

Artikel 6

Frauen mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt genießen können.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der Autonomie derdes Empowerments von Frauen, um zu garantieren, dass sie die in diesem Übereinkommen genannten Menschenrechte und Grundfreiheiten ausüben und genießen können.

Artikel 7

Kinder mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe Assistenz zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können.

(…)

Biografien

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Ludwig van Beethoven war ein deutscher Komponist mit außergewöhnlichem Talent. Sein musikalisches Können wurde verstärkt durch seine hohe Konzentrationsfähigkeit, große Disziplin und seinen musikalischen Ideenreichtum. Zudem war er seit seiner frühen Kindheit mit Musik aufgewachsen. Sein Großvater war Kapellmeister und sein Vater Sänger in der Bonner Hofkapelle. Sein Vater war von Wolfgang Amadeus Mozart beeindruckt. Mozart galt zu seiner Zeit als Wunderkind und veröffentlichte bereits mit sechs Jahren erste Kompositionen. Beethovens Vater war so von Mozart fasziniert, dass er seinen Sohn Ludwig in ehrgeiziger Weise förderte. Der Vater entwickelte nach und nach eine Alkoholkrankheit. Ludwig van Beethoven musste aus diesem Grund bereits ab seinem zwölften Lebensjahr mit für den Familienunterhalt sorgen.

Als Beethoven etwa 20 Jahre alt war, wurde der österreichische Komponist Joseph Haydn auf ihn aufmerksam. Beethoven sollte sein Schüler in Wien werden. Mit 24 Jahren brach er zum zweiten Mal nach Wien auf. Ludwig van Beethoven gefiel es in Wien und er beschäftigte sich dort mit unterschiedlichen Musikstilen – von der so genannten Wiener Klassik bis hin zur Romantik. In Wien wurde der junge Musiker schnell bekannt, er wurde gefeiert und erlangte große Berühmtheit.

Was jedoch nur wenige Menschen in Beethovens Umfeld wussten: Er kämpfte, seit er etwa 28 oder 30 Jahre alt war, mit seiner Hörfähigkeit. Die ersten Symptome der Schwerhörigkeit zeigten sich wohl mit 28 Jahren. Im Laufe der Zeit wurde sein Gehör immer schlechter. Er suchte zahlreiche Ärzte auf, diese konnten ihm jedoch nicht helfen. Der Kampf gegen den Verlust seines Hörvermögens prägte Beethoven sehr. Er arbeitete noch konzentrierter als früher und stellte an sich extreme Anforderungen. Da Beethoven ein sehr angesehener Musiker war, sprach er nicht offen über das Voranschreiten seiner Gehörlosigkeit. Er hatte Angst, bei Bekanntwerden dieser Tatsache als Künstler nicht mehr ernst genommen zu werden. Er isolierte sich immer mehr. Um zu kommunizieren benutze er ein Hörrohr. Als auch dieses Hilfsmittel immer weniger half, führte Beethoven ab 1818 ein Konversationsheft. Dieses hielt er bereit, damit seine Mitmenschen ihre Stellungnahmen, Nachrichten und Fragen notieren konnten. Er las diese, gab aber meistens eine mündliche Antwort. Nach heutigem Erkenntnisstand war Beethoven nicht absolut gehörlos, seine Fähigkeit zu Hören schwankte jedoch enorm.

Er komponierte und dirigierte auch mit schlechtem Gehör weiter. Er brauchte dazu keine Instrumente. Beethoven konnte sich die Töne vorstellen. Am Tag seiner Beerdigung gaben ihm 20.000 Menschen das letzte Geleit.

Zur Weiterarbeit:

Biografiepuzzle Ludwig van Beethoven

Quellen:

Ludwig van Beethoven: Briefwechsel. Gesamtausgabe, Bd. 1-7 (Hg.) Sieghard Brandenburg, Bd. 1-6: München 1996, Bd. 7 (Register): München 1998). Website des Beethovenhauses Bonn, Digitales Archiv (abgerufen am 21.09.2010)

Website Klassika. Die deutschsprachigen Klassikseiten: Ludwig van Beethoven 1770-1827 (abgerufen am 20.09.2010)

Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. Der Komponist mit fortschreitender Schwerhörigkeit. Luchterhand: Neuwied; Berlin, S. 53-57

Lewis Lockwood (2009): Beethoven. Seine Musik, Sein Leben. Bärenreiter; Kassel.

Hester Jonas

Hester Jonas (um 1570 - 1635)

Hester Jonas (um 1570 - 1635) war Hebamme und beschäftigte sich mit Kräuterheilkunde. Sie war mit dem Müller Peter Meurer verheiratet, der eine Windmühle in Neuss am Rhein betrieb. Hester wurde mit 64 Jahren der Hexerei beschuldigt und angeklagt. Ihr wurde vorgeworfen mit einem bösen Mann Kontakt zu haben. Angeblich schade sie Menschen und Tieren. Sie sei vom Teufel besessen. Als die Gerüchte um Hester Jonas immer größer wurden, sah sich die Obrigkeit zum Handeln gezwungen. Hester Jonas wurde verhaftet, angeklagt und verhört. Sie wurde auf einem Folterstuhl mit Eisennägeln zu den Anschuldigungen verhört. Diese Befragung dauerte Stunden. Unter der Folter legte Hester Jonas ein Geständnis ab und wurde vom Gericht in Neuss zum Tod durch Enthauptung verurteilt. Ihre Leiche wurde verbrannt und die Asche in alle Winde verteilt.

Heute wissen wir, dass Hester Jonas eine Frau war, die sich mit Heilkunde auskannte. Sie setzte sich sehr für die Menschen ein, denen sie half. Zudem hatte sie eine Krankheit, die heute als Epilepsie bekannt ist. Dadurch kam es vor, dass sich ihre Gesichtszüge veränderten oder ihr Körper zuckte. Die Krankheit und ihre Symptome waren ein Grund für die Anschuldigungen gegen sie. Außerdem nutzte sie zum Heilen oft die Alraunwurzel. Die Alraunwurzel war eine Heil- und Ritualpflanze und galt damals als Zaubermittel.

Viele Menschen glaubten im 17. Jahrhundert, dass bestimmte Krankheiten, Verhaltensweisen oder Behinderungen ein Zeichen dafür seien, dass die betreffende Person vom Teufel besessen ist. Wer zum Beispiel eine körperliche Behinderung hatte, entsprach der damaligen Denkweise zufolge nicht dem Ebenbild Gottes, sondern war für viele Menschen mit dem lahmen und hinkenden Teufel verwandt. Auch in den so genannten Hexenprozessen wurden solche Verbindungen zwischen dem Teufel und chronischen Krankheiten oder Behinderungen hergestellt. Besonders oft wurden unabhängig lebende Frauen oder Frauen, die nicht dem Schönheitsideal der Zeit entsprachen, Opfer dieser grausamen Prozesse.

Der in Neuss lebende zeitgenössische Dichter Peter Maiwald schrieb im Jahr 1635, angelehnt an eine Gerichtsnotiz zu einem solchen Prozess, eine Ballade über Hester Jonas.

Zur Weiterarbeit:

Quellen:

Stiftung Deutsches Hygiene-Museum und Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Mensch e. V. (Hrsg.) (2001): Der (im-)perfekte Mensch : vom Recht auf Unvollkommenheit. Hatje Cantz Verlag: Ostfildern-Ruit.

Helmut Wessels (2004): Neuss und St. Quirin zu Fuß. J.P. Bachem Verlag: Köln.

Hetty Kemmerich (2003): Sagt, was ich gestehen soll! Hexenprozesse. Entstehung-Schicksale-Chronik. 2. Auflg., Lessing-Verlag: Dortmund.

Eugenie Marlitt

Eugenie Marlitt (1825-1887)

Friederike Henriette Christiane Eugenie John war eine Erfolgsautorin, die unter dem Pseudonym Eugenie Marlitt bekannt wurde. Sie genoss zu ihren Lebzeiten große Anerkennung, geriet aber nach ihrem Tod in Vergessenheit. Sie gilt als wichtige Vertreterin des Frauenromans im 19. Jahrhundert. Sie trug wesentlich dazu bei, Frauen, die sonst nicht lasen, als Lesepublikum zu gewinnen.

Eugenie wurde als zweites von fünf Kindern in Arnstadt geboren. Ihr Vater war Leihbibliothekar, ihre Mutter bildende Künstlerin. Die Familie hatte immer wenig Geld. Eine Schulbildung für alle Kinder war nicht zu finanzieren. Da Eugenie schon als Kind gerne und gut Musik machte, begann sie nach einigen Schuljahren eine Musik-Ausbildung bei der Fürstin Mathilde von Schwarzburg-Sondershausen. Später, etwa 1844, begann sie eine Ausbildung zur Opernsängerin am Wiener Konservatorium. Eugenie litt unter großem Lampenfieber, was ihr sehr zu schaffen machte. "Wenn ich es auch für eine der herrlichsten Aufgaben halte, seinen Mitmenschen die Schöpfungen großer Meister vorführen zu dürfen, so fehlt mir doch dazu gänzlich der Mut." (1)

Eugenie gab ihre Musikkarriere mit etwa 28 Jahren auf. Nicht nur wegen ihres übergroßen Lampenfiebers - sie wurde auch zunehmend schwerhörig. Zahlreiche Kuren halfen nicht. Sie arbeitete von diesem Zeitpunkt an als Buchvorleserin und Reisebegleiterin für Fürstin Mathilde und begann, Romane zu schreiben. Mit 40 Jahren hatte sie ihren ersten Erfolg als Autorin. Ihre Romane haben einfache Handlungen und handeln von Liebe und Schmerz. In den Werken spiegeln sich die Haltungen und Sehnsüchte vieler Menschen dieser Zeit wider.

In ihrem Roman "Goldelse" von 1866 ist eine der Protagonistinnen eine Frau mit Behinderung. Helene vom Walde ist eine sensible, musisch begabte Frau mit einer Körperbehinderung. Sie wird als "kleines und verkrüppeltes Wesen" beschrieben. Helene hofft, von einem Feldherrn geliebt zu werden. Dieser soll es jedoch nur auf ihr Erbe abgesehen haben. Helene wird aufgrund ihrer Behinderung als "schwer Heimgesuchte" bezeichnet. Als schwer Heimgesuchte kann sie keine Liebesbeziehung haben, vermittelt die Autorin. Einem sogenannten "verkrüppelten Wesen" könne man keine Liebe einflößen. Den Gegenpart zu Helene stellt Elisabeth dar, eine "überirdische" Schönheit. Der Roman gibt sowohl die Meinung der Autorin, als auch die Haltung vieler Menschen des 19. Jahrhunderts gegenüber Menschen mit Behinderungen wieder.

Eugenie Marlitt erkrankte in späteren Jahren, zusätzlich zu ihrer Schwerhörigkeit, an den Gliedmaßen und Gelenken. Sie konnte die betroffenen Glieder nicht mehr frei bewegen. Auch das Stehen und Gehen wurde immer schwerer. "Mitten in dem an sich sonnigen Hofleben, von dem sie oft und gern erzählte bis zu ihren letzten Stunden, merkte sie an ihren kleinen weißen Händen mit den zierlichen Fingern eigentümliche, wenn auch völlig schmerzlose Verdickungen der Gelenke, die sich bald auch in den Knien und Knöcheln einstellten." (2)

Die Gelenke wurden immer unbeweglicher. Es wird vermutet, dass sie an Rheuma, Arthritis oder Gicht litt. Die Schriftstellerin war zunehmend auf einen Rollstuhl angewiesen, den sie "Fahrstuhl" nannte. 1863 gab sie ihre Stellung als Gesellschafterin und Reisebegleiterin auf und zog zunächst zu ihrem Bruder nach Arnstadt. Da sie mit ihren Romanen sehr gut verdiente, konnte sie mit 46 Jahren in die "Villa Marlitt" umziehen. Damit erfüllte sie sich einen Traum. Das Haus war für sie nach ihren eigenen Plänen so gebaut worden, dass sie sich dort gut allein bewegen konnte. Heute nennt man diese Bauweise "barrierefrei". (3)

Quellen:

1: Website Spiegel Online: Eugenie John-Marlitt. Ihr Leben und ihre Werke, (abgerufen am 24.09.2010)

Website Spiegel Online: Onlineversion des Romans "Goldelse" (abgerufen am 27.09.2010)

2: Kaster-Bieker, Hedwig, Mayer, Anneliese (2001): berühmt-beliebt-behindert. Außerordentliche Frauen im Porträt. (Hg.) Bundes Organisationsstelle behinderter Frauen, ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Trägerschaft von bifos e. V.

Maria Theresia Paradis

Maria Theresia Paradis (1759 – 1824)

Maria Theresia Paradis war eine sehr bekannte österreichische Pianistin, Sängerin und Komponistin. Ihr Vater war ein Wiener Beamter, der 1785 niederösterreichischer Regierungsrat wurde. Maria Theresia hatte keine Geschwister. Mit etwa acht Jahren bekam sie ein Spinett, auf dem sie schon bald spielen konnte. Ein Spinett ist ein Tasteninstrument, ähnlich einem Cembalo. Anschließend erhielt sie Klavier- und Orgel-Unterricht. Um ihr Talent zu fördern, unterstützte Kaiserin Maria Theresia, ihre Namenspatronin, die Familie finanziell.

Als Erwachsene gab Maria Theresia zahlreiche Konzerte. Später ließ sich die Musikerin in Wien nieder. Mit 50 Jahren gründete sie dort das "Institut für musikalische Erziehung". Am Institut wurden Klavier, Gesang und Musiktheorie unterrichtet.

Maria Theresia Paradis war mit drei oder vier Jahren erblindet. Über die Ursache wurde damals heftig spekuliert. So meinten die einen, es handele sich um einen "gichtischen Schlafguß", andere meinten, der Grund sei ein "nächtlicher Schrecken" gewesen. Auch von einer "nervös-hysterischen Durchblutungsstörung" war die Rede. Damals dachten die Menschen häufig, dass eine Beeinträchtigung des Sehens mit dem Nachlassen der geistigen Fähigkeiten einhergehe. Die Eltern unternahmen viele Bemühungen und Reisen, um ihre kleine Tochter heilen zu lassen. Gleichzeitig förderten sie ihr musikalisches Talent. Maria Theresia sagte über ihr musikalisches Können:

"Ich habe zween vortreffliche Flügel. Man spielt mir die Stücke vor, und ich versuche es gleich nachzuspielen. Man verbessert etwas den Fingersatz, und ich lerne in einer Lection oft anderthalb Soli, ohne viele Mühe. (…) Mein Gehör ist ziemlich richtig. Ich kann mich auf selbiges mehr verlassen, als auf die Tactierung mit der Hand. Ich spiele Concerte von P. E. Bach, Reichardt, Wolf, Müthel, Richter, Benda, Schobert etc. Mein Gedächtnis ist dabei die einzige Hilfe, um die mancherlei Stücke nicht zu verwirren." (1)

Mit 18 Jahren war Maria Theresia Paradis bereits eine berühmte Musikerin. Trotzdem konnte sich ihre Familie noch immer nicht damit abfinden, dass sie blind war. Sie soll sogar einmal vorgetäuscht haben, geheilt zu sein, da ihre Umwelt dies so sehr erwartete. Dadurch konnte sie auch vermeiden, ständig zu Ärzten geschickt zu werden, was ihr äußerst unangenehm war.

Während ihrer Konzertreisen stand sie mit verschiedenen Menschen in Briefkontakt. Da die Blindenschrift, die sogenannte Brailleschrift, erst ein Jahr nach ihrem Tod entwickelt wurde, benutzte Maria Theresia eine Handsetzerei und –druckerei. Diese hatte Wolfgang von Kempelen 1778/'79 entwickelt. Auf den Konzertreisen wurde die Pianistin von ihrer Mutter und später auch von Johann Riedinger begleitet. Riedinger war ein Librettist und Violinist, das heißt, er schrieb Texte für Opern oder Operetten und spielte Geige. Er erfand eine fühlbare Musikschrift, durch die auch Maria Theresia Noten lesen und Noten schreiben konnte. Diese fühlbare Musikschrift hatte die Form eines Notensetzbrettes.

"Eine von Riedinger erfundene Notensetzmaschine mit einer Garnitur von Pflöckchen, die auf der Kopfseite Noten-, Pausen- und sonstige wichtige Musikzeichen trugen, enthob sie der Mühe, ihre Kompositionen Note für Note zu diktieren. Sie setzte ihre Kompositionen mit Hilfe dieses Notensetzbrettes und überließ gewandten Kopisten die Übertragung in gewöhnliche Notenschrift." (2)

Die Handsetzerei und die Musikschrift ermöglichten Maria Theresia Paradis ein unabhängiges Leben mit vielen Kontakten. Sie unterrichtete auch selbst Musik. Ihre Hilfsmittel kamen der Einrichtung von Instituten zugute, in denen sehbehinderte und blinde Menschen unterrichtet wurden. Die Konzertreisen und Auftritte Maria Theresias änderten die Haltung vieler Menschen gegenüber Menschen mit Sehbehinderungen.

Quellen:

1: Kaster-Bieker, Hedwig, Mayer, Anneliese (2001): berühmt-beliebt-behindert. Außerordentliche Frauen im Porträt. Hg. Bundes Organisationsstelle behinderter Frauen, ein Projekt des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Trägerschaft von bifos e. V., S. 33

2: Melanie Unseld (2007): Website FemBio: Maria Theresia Paradis österreichische Komponistin, Pianistin und Pädagogin (abgerufen am 24.09.2010)

Website Einhandwerker: Wolfgang von Kempelen (abgerufen am 24.09.2010)

Gesetze

Gesetz über die Freizügigkeit vom 1. November 1867

Gesetz über die Freizügigkeit

vom 1. November 1867

Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages was folgt:

§ 1. Jeder Bundesangehörige hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes:

1) an jedem Orte sich aufzuhalten oder niederzulassen, wo er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen sich zu verschaffen im Stande ist;

2) an jedem Orte Grundeigenthum aller Art zu erwerben;

3) umherziehend oder an dem Orte des Aufenthalts, beziehungsweise der Niederlassung, Gewerbe aller Art zu betreiben, unter den für Einheimische geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundesangehörige, soweit nicht das gegenwärtige Gesetz Ausnahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit seiner Heimath, noch durch die Obrigkeit des Ortes, in welchem er sich aufhalten oder niederlassen will, gehindert oder durch lästige Bedingungen beschränkt werden.

Keinem Bundesangehörigen darf um des Glaubensbekenntnisses willen oder wegen fehlender Landes- oder Gemeindeangehörigkeit der Aufenthalt, die Niederlassung, der Gewerbebetrieb oder der Erwerb von Grundeigenthum verweigert werden.

§ 2. Wer die aus der Bundesangehörigkeit folgenden Befugnisse in Anspruch nimmt, hat auf Verlangen den Nachweis seiner Bundesangehörigkeit und, sofern er unselbstständig ist, den Nachweis der Genehmigung desjenigen, unter dessen (väterlicher, vormundschaftlicher oder ehelicher) Gewalt er steht, zu erbringen.

Durch Artikel 37 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 18. August 1896 (RGBl. S. 604) erhielt der § 2 folgende Fassung:

"§ 2. Wer die aus der Reichsangehörigkeit folgenden Befugnisse in Anspruch nimmt, hat auf Verlangen den Nachweis seiner Reichsangehörigkeit und, sofern er unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, den Nachweis der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters zu erbringen.

Eine Ehefrau bedarf der Genehmigung des Ehemanns."

§ 3. Insoweit bestrafte Personen nach den Landesgesetzen Aufenthaltsbeschränkungen durch die Polizeibehörden unterworfen werden können, behält es dabei sein Bewenden.

Solchen Personen, welche derartigen Aufenthaltsbeschränkungen in einem Bundesstaate unterliegen, oder welche in einem Bundesstaate innerhalb der letzten zwölf Monate wegen wiederholten Bettelns oder wegen wiederholter Landstreicherei bestraft worden sind, kann der Aufenthalt in jedem anderen Bundesstaate von der Landespolizeibehörde verweigert werden.

Die besonderen Gesetze und Privilegien einzelner Ortschaften und Bezirke, welche Aufenthaltsbeschränkungen gestatten, werden hiermit aufgehoben.

§ 4. Die Gemeinde ist zur Abweisung eines neu Anziehenden nur dann befugt, wenn sie nachweisen kann, daß derselbe nicht hinreichende Kräfte besitzt, um sich und seinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den nothdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und wenn er solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann, noch von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, diese Befugniß der Gemeinden zu beschränken.

Die Besorgniß vor künftiger Verarmung berechtigt den Gemeindevorstand nicht zur Zurückweisung.

§ 5. Offenbart sich nach dem Anzuge die Nothwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung, bevor der neu Anziehende an dem Aufenthaltsorte einen Unterstützungswohnsitz (Heimathsrecht) erworben hat, und weist die Gemeinde nach, daß die Unterstützung aus anderen Gründen, als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfihigkeit nothwendig geworden ist, so kann die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden.

Durch § 30 der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (RGBl. I. S. 100) erhielt der § 5 folgende Fassung:

"§ 5. Einem Hilfsbedürftigen, dem Armenfürsorge gewährt wird, kann die Fortsetzung des Aufenthalts in einer Gemeinde versagt werden, wenn diese nicht in dem Bezirke des endgültig verpflichteten Fürsorgeverbandes liegt und die Übernahme durch den endgültig verpflichteten Fürsorgeverband verlangt werden kann (§ 14 der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13 Februar 1924, RGBl. I. S. 103). Die Versagung muß sich zugleich gegen die Personen richten, deren gleichzeitige Übergabe oder Übernahme nach der aufgeführten Verordnung verlangt werden muß.

Dies gilt auch für hilfsbedürftige Minderjährige, denen Fürsorge gewährt wird, sofern es sich nicht um uneheliche, vollverwaiste oder getrennt von beiden Elternteilen untergebrachte Minderjährige unter sechzehn Jahren handelt."

§ 6. Ist in den Fällen, wo die Aufnahme oder die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden darf, die Pflicht zur Übernahme der Fürsorge zwischen verschiedenen Gemeinden eines und desselben Bundesstaates streitig, so erfolgt die Entscheidung nach den Landesgesetzen.

Die thatsächliche Ausweisung aus einem Orte darf niemals erfolgen, bevor nicht entweder die Annahme-Erklärung der in Anspruch genommenen Gemeinde oder eine wenigstens einstweilen vollstreckbare Entscheidung über die Fürsorgepflicht erfolgt ist.

Landesgesetze durch reichseinheitliche Regelungen des § 20 der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (RGBl. I. S. 103) ersetzt. Der genannte § der Verordnung wurde durch Verordnung vom 7. Oktober 1939 (RGBl. I. S. 2002) geändert.

§ 7. Sind in den in § 5 bezeichneten Fällen verschiedene Bundesstaaten betheiligt, so regelt sich das Verfahren nach dem Vertrage wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Übernahme der Auszuweisenden de dato Gotha, den 15. Juli 1851, sowie nach den späteren, zur Ausführung dieses Vertrages getroffenen Verabredungen.

Bis zur Übernahme Seitens des verpflichteten Staates ist der Aufenthaltsstaat zur Fürsorge für den Auszuweisenden am Aufenthaltsorte nach den für die öffentliche Armenpflege in seinem Gebiete gesetzlich bestehenden Grundsätzen verpflichtet. Ein Anspruch auf Ersatz der für diesen Zweck verwendeten Kosten findet gegen Staats-, Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen desjenigen Staates, welchem der Hülfsbedürftige angehört, sofern nicht anderweitige Verabredungen bestehen, nur insoweit statt, als die Fürsorge für den Auszuweisenden länger als drei Monate gedauert hat.

Der § wurde durch die Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (RGBl. I. S. 100) gegenstandslos.

§ 8. Die Gemeinde ist nicht befugt, von neu Anziehenden wegen des Anzugs eine Abgabe zu erheben. Sie kann dieselben, gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern, zu den Gemeindelasten heranziehen. Übersteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den Zeitraum von drei Monaten, so sind die neu Anziehenden diesen Lasten nicht unterworfen.

§ 9. Was vorstehend von den Gemeinden bestimmt ist, gilt an denjenigen Orten, wo die Last der öffentlichen Armenpflege verfassungsmäßig nicht der örtlichen Gemeinde, sondern anderen gesetzlich anerkannten Verbänden (Armenkommunen) obliegt, auch von diesen, sowie von denjenigen Gutsherrschaften, deren Gutsbezirk sich nicht in einem Gemeindeverbande befindet.

§ 10. Die Vorschriften über die Anmeldung der neu Anziehenden bleiben den Landesgesetzen mit der Maaßgabe vorbehalten, daß die unterlassene Meldung nur mit einer Polizeistrafe, niemals aber mit dem Verluste des Aufenthaltsrechts (§ 1) geahndet werden darf.

Der § wurde durch das Gesetz über das Paßwesen vom 11. Mai 1937 (RGBl. I. S. 589) gegenstandslos.

§ 11. Durch den bloßen Aufenthalt oder die bloße Niederlassung, wie sie das gegenwärtige Gesetz gestattet, werden andere Rechtsverhältnisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die Theilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpflege, nicht begründet.

Wenn jedoch nach den Landesgesetzen durch den Aufenthalt oder die Niederlassung, wenn solche eine bestimmte Zeit hindurch ununterbrochen fortgesetzt worden, das Heimathsrecht (Gemeindeangehörigkeit, Unterstützungswohnsitz) erworben wird, behält es dabei sein Bewenden.

§ 12. Die polizeiliche Ausweisung Bundesangehöriger aus dem Orte ihres dauernden oder vorübergehenden Aufenthalts in anderen, als in den durch dieses Gesetz vorgesehenen Fällen, ist unzulässig.

Im übrigen werden die Bestimmungen über die Fremdenpolizei durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 13. Dies Gesetz tritt am 1. Januar 1868 in Kraft.

Dieses Gesetz wurde gemäß dem, zwischen dem Norddeutschen Bund, Baden und Hessen vereinbarten Artikel 80 der Bundesverfassung nach dem 1. Januar 1871 als Reichsgesetz fortgesetzt; wo vom "Bund" die Rede ist, wurde nach diesem Zeitpunkt automatisch vom "Reich" die Rede.

Gemäß Maunz-Düring, Komm. z .GG, Art. 11 Rdnr. 16 ist das Gesetz bis heute in Kraft und auch in der "Systematischen Übersicht zum Deutschen Recht seit 1867" vom Stand Jan. 1959 wurde das Gesetz noch genannt, im Fundstellennachweis zum Bundesrecht aus dem Jahr 2002 fehlt es aber.

Quelle: Bundesgesetzblatt 1867 S. 55

Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871

Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871

"§ 31. Die Landarmenverbände - in der Provinz Ostpreußen der Landarmenverband der Provinz - sind verpflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der hülfsbedürftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden, soweit dieselben der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu tragen."

(Gesetz, betreffend Abänderung der §§ 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871, vom 11. Juli 1891, PrGBl. S. 300 )

Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung

Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung

vom 22. Juni 1889

Unfallversicherungsgesetz

Neuste Geschichte

Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1933

Nach dem Ersten Weltkrieg

Nach dem ersten Weltkrieg nahm die Zahl der durch Kriegshandlungen oder Arbeitsunfälle an den Maschinen in den großen Industriebetrieben verletzten Menschen drastisch zu. Soldaten waren im Krieg verwundet worden oder hatten Gliedmaßen verloren. In den großen Industriebetrieben verletzten sich Arbeiterinnen und Arbeiter an den Maschinen. Beides hatte zur Folge, dass die bestehenden staatlichen, kirchlichen und familiären Versorgungssysteme nicht mehr ausreichten. Viele Familien verarmten, nachdem der Ernährer oder die Ernährerin einen Arbeitsunfall hatte. Diese Armut zog wiederum häufig gesundheitliche Einschränkungen nach sich. Dadurch, dass so viele Personen von Unfällen und Verletzungen betroffen waren – häufig auch aus dem engsten Bekannten- und Verwandtenkreis –, änderte sich die Haltung vieler Menschen zu Krankheit und Behinderungen.

Die "Krüppelpädagogik" entsteht

Immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigten sich mit den Ursachen von Krankheit, Behinderungen und ihren medizinischen und pädagogischen Behandlungsformen. Mediziner, Medizinerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen forschten und arbeiteten jetzt in speziellen Wissenschaftszweigen. In dieser Zeit wurde beispielsweise mit der sogenannten "Krüppelpädagogik" eine besondere Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen begründet. Es entstanden spezielle Heime und Anstalten, die Kinder und Jugendliche mit Behinderungen besuchen mussten. Auch die medizinische Psychiatrie etablierte sich. Sie begann, Menschen mit psychischen Krankheiten, geistigen Behinderungen oder sozialen Besonderheiten nicht mehr nur in Anstalten wegzusperren, sondern dort auch medizinisch zu behandeln.

Männer in Arbeit und Kinder in Heime

Damit sich Menschen mit Behinderungen – vor allem kriegsversehrte Männer – nicht als nutzlose Gesellschaftsmitglieder empfinden mussten und um ihre Arbeitskraft weiterhin nutzen zu können, wurden neue Gesetze beschlossen. Mithilfe dieser Gesetze sollten auch Menschen mit Behinderungen, vor allem Männer mit Körperbehinderungen, die Möglichkeit bekommen, wieder arbeiten zu gehen. Arbeitgebern wurde mit dem Schwerbeschädigtengesetz von 1920 (neu gefasst 1923 und dann wieder 1953) die Pflicht auferlegt, ein Prozent ihrer Arbeitsplätze mit sogenannten "Schwerbeschädigten" zu besetzen. Das Preußische Krüppelfürsorgegesetz (1920) und das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (1924) bewirkten, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gezählt und erfasst wurden und ihre Bildung auf eine spätere Erwerbsfähigkeit ausgerichtet wurde. Nun hatten auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen die Möglichkeit, Schulen zu besuchen. Allerdings waren dies besondere, meist an Heime angeschlossene Schulen, wo sie getrennt von anderen Menschen lernen und wohnen mussten. Aufgrund dieser Trennung und Aussonderung setzte sich in dieser Zeit die Vorstellung durch, Behinderung sei etwas Medizinisches, Fremdes und rein Problematisches. Diese Vorstellung begleitet uns bis heute.

Der Beginn der Selbsthilfe-Bewegung

In dieser Zeit organisierten sich Frauen und Männer mit Behinderungen erstmalig selbst (zum Beispiel im Selbsthilfebund für Körperbehinderte von 1917) und begannen, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Sie wehrten sich gegen den Begriff "Krüppel", da dieser einen Menschen ausschließlich anhand einer Beschädigung seines Körpers - negativ - bezeichnet, statt den ganzen Menschen zu umfassen. Sie forderten statt des Begriffes "Krüppel" die Verwendung des Begriffs "Körperbehinderung".

Biografien

Marie Gruhl

Marie Gruhl (1881-1929)

Marie Gruhl wurde am 25. Mai 1881 in Barmen im Rheinland geboren. Das Kind kam ohne Füße zur Welt. Die Eltern kümmerten sich liebevoll um ihr Kind und waren bemüht, die Tochter ebenso wie ihren 12 Jahre älteren Bruder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Marie besuchte die öffentliche Mädchenschule, das städtische Charlottenlyzeum, das nur zehn Minuten vom Elternhaus entfernt lag. Sie bewegte sich mithilfe von Prothesen und einem Rollstuhl fort. Als Tochter des Direktors eines Realgymnasiums wollte sie Lehrerin werden und legte 1901 und 1907 die dafür nötigen Prüfungen ab. 1911 wurde sie Lehrerin an der Schule, die sie selbst als Schülerin besucht hatte, dem Charlottenlyzeum.

Als einzige Frau gründete sie 1919 in Berlin gemeinsam mit mehreren Männern, unter anderem Otto Perl, den "Selbsthilfebund der Körperbehinderten (Otto Perl-Bund)". Der Bund hatte sich die geistige und wirtschaftliche Förderung behinderter Menschen zum Ziel gesetzt. Marie Gruhl übernahm neben ihrer Berufstätigkeit und ihrem sonstigen Engagement im Selbsthilfebund auch dessen Geschäftsführung. Sie beteiligte sich an den Diskussionen zur Gestaltung und Verabschiedung des "Preußischen Krüppelfürsorgegesetzes von 1920" und weiteren Gesetzen, die eine Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen darstellten. Das "Preußische Krüppelfürsorgegesetz" war das erste gesetzliche Regelwerk, das Fürsorgemaßnahmen für Menschen mit körperlichen Behinderungen als staatliche Verpflichtung festschrieb und somit den Betroffenen einen Anspruch auf Leistungen gewährte. Menschen mit Behinderungen wurden nun in sogenannten "Krüppelheimen" erzogen und ausgebildet. Marie Gruhl setzte sich besonders dafür ein, dass Kinder mit und ohne Behinderungen die Möglichkeit bekamen, gemeinsam aufzuwachsen und zusammen in die Schule zu gehen. Da sie selbst durch die Erziehung ihrer Eltern und den Besuch der öffentlichen Schule größtmögliche Selbstständigkeit erlangt hatte, wollte sie allen jungen Menschen mit Behinderungen dasselbe ermöglichen.

Über ihr Leben schrieb sie: "Es ist für meinen Körper alles Erdenkliche geschehen, um seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen und mich selbst möglichst unabhängig von der Hilfe anderer zu machen. Abgesehen davon aber bin ich erzogen worden wie ein normales, gesundes Kind: ich wuchs im Sonnenschein des Elternhauses auf; ich durfte die öffentliche Schule besuchen, durfte mich meiner Neigung folgend ausbilden und darf heute im öffentlichen Lehramt stehend meinen Platz im Leben neben und mit Gesunden ausfüllen." Im Gegensatz zu den nicht behinderten professionellen Fachleuten der damaligen "Krüppelfürsorge", vor allem Medizinern, Medizinerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen, formulierte Marie Gruhl den Grundsatz, dass ein Kind mit Behinderung nach Möglichkeit in die Gemeinschaft der „Gesunden“ gehört. Ihre Überlegungen, wie eine gemeinsame Erziehung ermöglicht werden kann, lesen sich auch heute noch sehr modern. Sie sah vor allem Unterstützungsbedarf für Familien mit körperbehinderten Kindern. Die Schulen betreffend setzte sie sich für eine Vorbereitung der Lehrkräfte auf die gemeinsame Erziehung ein.

Marie Gruhl unternahm viele beschwerliche Reisen in die großen Anstalten Deutschlands und ins Ausland, um die Anstalts- und Heimfürsorge und ihren Einfluss auf Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in der Praxis zu studieren und Material für eine Dokumentation über die Ausbildungsmöglichkeiten für körperbehinderte Kinder und Jugendliche zu sammeln. Sie besuchte Waisenhäuser, Kinderheime, "Siechen"- und Altenheime, Fürsorgeanstalten für Jugendliche und Kliniken. Während einer dieser Reisen zog sie sich eine schwere Erkältungskrankheit zu, an deren Folgen sie am 21. Februar 1929 im Alter von nur 48 Jahren starb.

Margarete Steiff